Chi prende oggi contatto con il Duomo di Trento, la chiesa cattedrale che porta il nome del patrono diocesano san Vigilio, è invitato dalle stesse strutture ad estendere il suo sguardo in larghezza e in profondità. Guardando dalla piazza quel lato settentrionale dell’edificio, realizzato ancora con funzione di facciata verso la parte più antica e più nobile della città, articolato con le sue strutture dal campanile alla crociera con la cupola, ci si rende conto come la costruzione non rimane un fatto isolato, ma si integra con il retrostante Castelletto dei vescovi e con l’adiacente “Palazzo Pretorio” protratto fino all’asta verticale della torre civica. Risultano così ben definiti i due lati della grande piazza che forma il cuore della città, segnati da una forte presenza romanica. E l’incidenza storica dei caseggiati riemerge ancora se si ricorda che il palazzo fu l’effettiva residenza dei principi-vescovi nel Medioevo fino al secolo XIV e che il Castelletto include il corpo della cappella palatina, porzione eminente del palatium episcopatus. Nell’assetto attuale questi stessi ambienti ospitano le raccolte del Museo Diocesano Tridentino, con le testimonianze storiche e artistiche più cospicue della chiesa di Trento e la presenza dello stesso Tesoro del Duomo.

La cronologia del Duomo di Trento ha raggiunto finalmente il suo profilo, grazie ai più recenti studi e alle rispettive indagini archeologiche.

Nell’antica Tridentum romana, quale sopravvive fino alle invasioni barbariche, si registra la presenza di due chiese, distinte per ubicazione e per nome. Dentro la cinta romana delle mura, nel luogo ora segnato dalla parrocchiale di Santa Maria, esiste una ecclesia che è la chiesa residenziale del vescovo, congiunta ad altre strutture di culto e di assistenza. Invece fuori della porta urbana localizzata ai piedi di quella che è oggi la torre civica, lungo il tratto di strada che usciva verso Verona, sorge una basilica, cioè una chiesa- santuario eretta per il culto dei martiri, che viene a trovarsi sotto il pavimento del Duomo attuale alla profondità di circa tre metri. Questa antica basilica di S. Vigilio, i cui resti verranno descritti nel capitolo ad essa dedicato (v. pp. ), deve la sua prima origine alla sepoltura dei tre missionari del territorio rurale dell’Anaunia, il diacono Sisinio, il lettore Martirio e l’ostiario Alessandro, trucidati dai rustici pagani in Val di Non il 29 maggio 397. Il culto che il vescovo Vigilio ha instaurato per loro è strettamente connesso con l’impianto del sepolcro. Vigilio stesso alla sua morte (probabilmente anno 400), fu deposto a fianco dei tre Santi, associato così ai loro meriti e al loro culto. Nei secolo seguenti l’edificio subì una lunga serie di trasformazione e fu alfine solennemente consacrato ad opera del patriarca di Aquileia e del vescovo locale Altemanno il 18 novembre 1145.

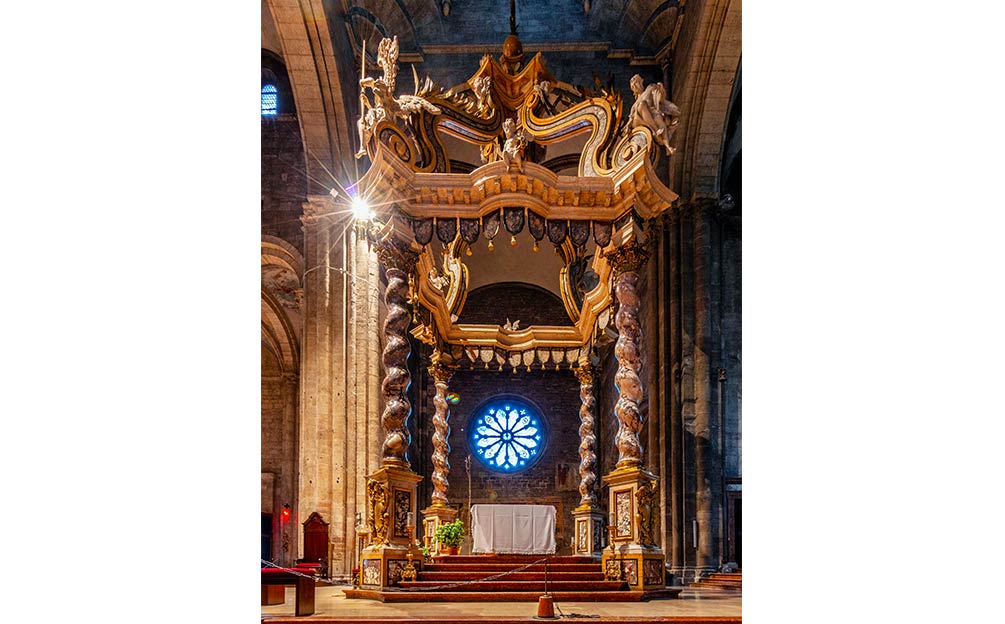

La decisione di sostituire l’antica basilica col nuovo Duomo è del vescovo Federico Vanga e si lega all’anno 1212 con l’incarico di progettazione conferito al costruttore Adamo D’Arogno (nell’odierno Canton Ticino), capostipite di una lunga serie di maestri comacini che vi operarono per più di un secolo. L’edificio crebbe negli anni seguenti e subentrò al vecchio santuario solo dopo la metà del secolo. Il suo impianto architettonico era sostanzialmente romanico, come si vede nella zona dell’abside e del transetto, oltre che nel tracciato del perimetro che prevedeva due campanili in facciata. L’assetto interno della navata principale invece appartiene a una fase schiettamente gotica, attestata dal verticalismo delle proporzioni, dallo slancio dei pilastri e dalla espansione dello spazio che arriva ad assorbire perfino l’area spettante al piede dei campanili. Il completamento di determinate strutture, soprattutto nella zona di controfacciata e nel tiburio sopra il transetto, richiese ancora molteplici interventi realizzati attraverso i secoli XV e XVI. L’età barocca aggiunse la Cappella del Crocifisso (1682) e negli anni 1739-1743 ristrutturò profondamente la crociera e il transetto, sostituendo al corpo della cripta l’attuale area del presbiterio e del coro con il vistoso baldacchino sopra l’altare. Negli ultimi decenni dell’Ottocento e fino ai tempi della prima guerra mondiale il Duomo fu oggetto di notevoli interventi patrocinati dal governo austriaco, che registrano tra l’altro una ricostruzione del tetto non più a carena ma a due spioventi e un totale rifacimento della cupola realizzata in forme neoromaniche. Gli ultimi interventi, promossi negli anni 1963-1977 dall’Arcivescovo Alessandro M. Gottardi, comportarono il ritorno dei due bracci del transetto al livello originario, il nuovo assetto liturgico del presbiterio e la scoperta degli antichi ambienti sotterranei.

Il fianco settentrionale dell’edificio, non completamente visibile per chi lo guarda dalla piazza, comprende anche la struttura del coro, che si sviluppa oltre la costruzione merlata del Castelletto e l’absidina sul lato est del transetto con l’adiacente portalino d’ingresso (b) ornata di bassorilievi marmorei, occultata ora dal setto murario che chiude l’ambito esistente fra il Castelletto e il corpo stesso della chiesa.

La pianta è a croce latina, a tre navate, con due absidine laterali sviluppate sui fianchi del transetto. La lunghezza complessiva è di m. 72; la larghezza di m. 24, dei quali 12 sono assegnati alla navata maggiore; altezza della navata maggiore è di m. 26, quella delle navate minori m. 19. Le lettere alfabetiche rinviano al testo.

La fronte del transetto verso la piazza presenta il grande rosone con la ruota della fortuna (c), opera di uno scultore campionese di fine Duecento, che ebbe qualche influsso anche sullo sviluppo architettonico dell’edificio. La mitica figura della Fortuna sovrapposta all’anello centrale sta girando la gran rosa dalle dodici foglie che simboleggiano le rapide ore della giornata dell’uomo, mentre sulla ghiera esterna si accompagna il giro dei dodici ometti, che ruotano in senso antiorario salendo all’acme della felicità dove il fortunato trionfa, per poi declinare e scendere con la ruota a capofitto fino al punto più basso.

Alla base del muro, ad altezza d’uomo, si leggono alcune misure di lunghezza, come la pertica, il passo e il braccio di Trento, qui incise per controllo all’uso del mercato.

Segue il protiro cinquecentesco (d) della “Porta del vescovo”, così chiamata perché da questa parte entravano i pomposi cortei provenienti dalla residenza vescovile del Buon Consiglio attraverso la vecchia Via Larga (l’attuale Via Belenzani). Il protiro, che nel timpano reca l’immagine scolpita di S.Vigilio, ha riutilizzato i due leoni stilofori del portale romanico, che si apre con profonda strombatura del fianco della chiesa. La lunetta sopra il portale espone un Cristo Pantocrator con i simboli dei quattro evangelisti in due grandezze diverse, pregevoli sculture di fattura più antica (compagnia di Adamo D’Arogno) ricollocate qui in fase successiva.

La rimanente fiancata della chiesa fino al campanile dimostra la solidità e la dignità con cui è costruito il tempio, lavorato tutto in pietra viva di Trento diligentemente squadrata. Le lesene esistenti ricordano una impostazione che fu poi abbandonata quando furono inserite a maggiore altezza le finestre. Si rivela così una cronologia piuttosto complessa della costruzione, sulla quale ancora si studia. Nel paramento furono riutilizzate, inserendole in posizione orizzontale, anche tre pietre scolpite di epoca romana, con fregi che presentano fra l’altro il motivo del tridente, fertile di fantasie etimologiche sull’antico nome della città (Tridentum).

Corona l’intero lato settentrionale del Duomo la galleria praticabile, sorretta dalle molte colonnine romaniche, accessibile da una porticina presso il campanile e sviluppata anche oltre la sporgenza del transetto in modo da abbracciare l’intera zona absidale e raggiungere il transetto meridionale.

Nella finestra del campanile (e), sulle spalle che portano l’arcatura, si presenta una serie singolarissima di sculture, ancora poco conosciute, attribuibili forse al comacino Egidio da Campione nei primi decenni del Trecento.